整理|手游那点事|Yami

前些日子,2020虚幻引擎技术开放日(Unreal Open Day)顺利开幕。作为首个线上技术开放日,不仅有众多来自Epic Game的官方技术专家,还邀请了行业内知名企业的高层,给观众们分享最前沿的虚幻引擎技术与案例解析,以及全新的虚幻引擎游戏作品。

在主会场上,Epic中国资深技术美术支持李文磊以「从80分到90分,游戏美术如何精品化?」作为演讲主题,从游戏的整体性、故事营造性,以及影响游戏美术的流程、要素,甚至还涉及到游戏精品化的设计这些要点出发,谈了自己的经验、思考与想法。

画面与美术一直是玩家最为重视的关键点之一,他们也是组成游戏质量的重要部分。随着游戏行业的发展,许多的厂商不仅重视起游戏画面的呈现,更将其上升到了更高一层的审美之中。

而本次李文磊所要讲的便是一个团队在这样的主流趋势下,如何做出高品质的游戏美术?又如何进行快速迭代?美术设计又需要咱们去做?下面演讲会逐一解答这些疑问。

以下是手游那点事整理的部分演讲实录,为提升阅读体验,内容有删减和调整:

大家好,我是李文磊,是Eipc中国资深技术美术支持。

今天我要分享的主题是「80后到90后」,如果给一个美术画面评分,80分是个不错的分数,那么90分之后就是非常优秀的分数。就是说具体今天我要讲的,是怎样基于一个不错的画面达到更上一层楼的效果,为了这10分的差距还需要付出多少的努力。

因为工作的关系,我跑过很多的工作室、看过很多在开发或者已经发布的Unreal Engine产品。总的来说,这两年游戏品质的提升很大,但个人觉得还是有些忽略的东西,希望和大家分享一下,引起更多的讨论。

一、整体性

首先是画面的整体性,这是可能会被忽略的一点。

什么是整体性?就是画面作为内容服务而展现出来的所有形式上的一致性。这些形式包括构图;包括Tone(色调)以及尺度视觉表现上的唯一性(这个概念后面会解释);还有画面内各个元素之间关系的连结,以及整个品质的一致性。

电影或原画制作时,它是在Frame的框架内设计的,美术基于这个Frame会把所有元素往一个整体上靠拢。但很大的不同点在于,游戏的Camera是玩家自己操作的,所以我们怎么样在一个自由的Camera下把整体性表现出来,这是很有挑战性的地方。

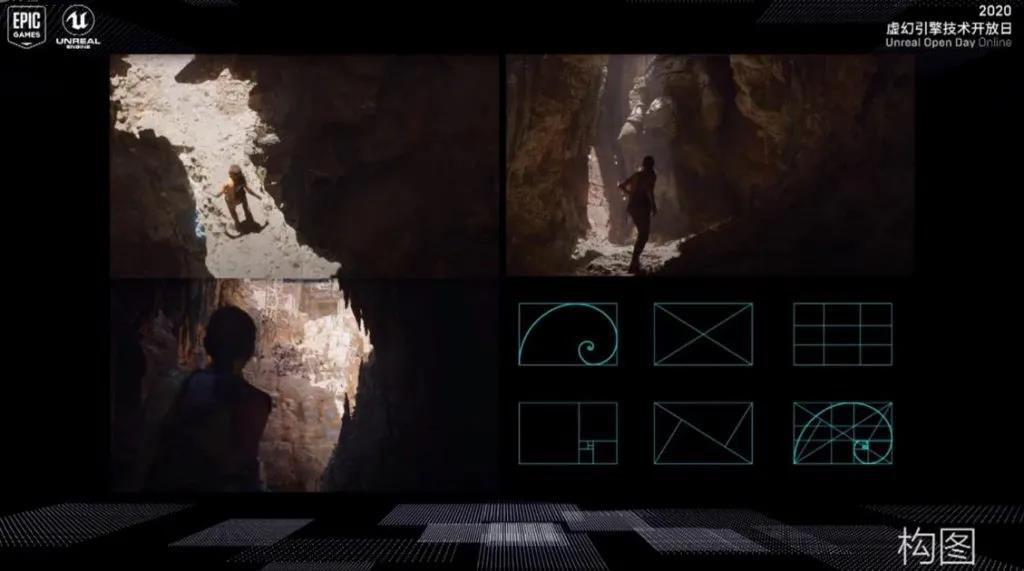

游戏的Camera和传统影视、绘画区别是很大的,下面我们用几张虚幻引擎5的Temp demo截图来进行说明。

首先,整体性来自于构图。

我们如何在自由的Camera视角下,让构图更加符合美术或者导演的需求。简单看一下Temp demo里的Camera配置,很多地方可以在玩家视角、导演视角、自由视角里切换,来让这个Camera可以自然地匹配导演所需要的效果。比如下面的截图,就符合了九宫格4个焦点的构图,这是静态的。

在动态环境下,加入一些构图的线框,在运动当中,角色会在九宫格的四个点上左右穿梭,一般不会逃出这四个点。这是导演特意为之,在游戏当中通过一些简单的逻辑,比如让玩家跑得特别快的时候可以让玩家在中间;当玩家慢慢缓下来的时候,可以让玩家在左侧或者右侧1/3处,这都是容易实现的一些点子。

我想表达的是,不管是交互,还是Scripted Camera,我们都可以通过一个方式或者一些方向,从构图上让这个画面更加完整。

第二个就是创造变化,它是营造完整性非常重要的点。

这个世界没有两颗一模一样的草,或者两朵一模一样的花。这种变化对我们关注的画面整体性而言,它的意义在于什么?其实就是在任何尺度下,画面都会表现出视觉上的唯一性。

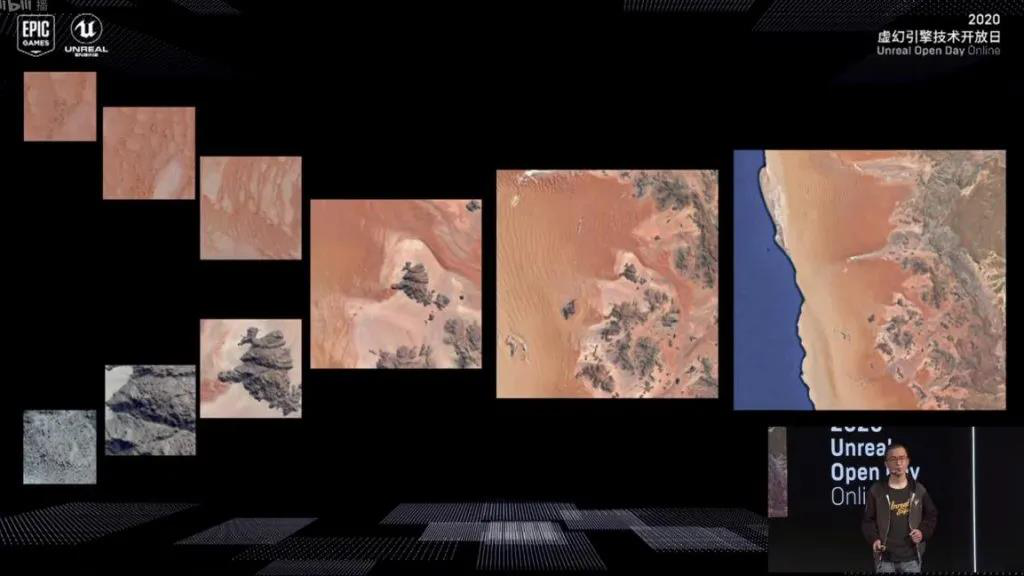

比如我这边展示出的一些从谷歌地图上截取的图,在不同的尺度下,大家会发现它的结构、颜色都展现出了一种唯一性。相对而言,在CG或者游戏当中,我们会用到重复的贴图和物件,在近距离小尺度下面,这种变化是被绘制在贴图和材质上的。带到中尺度或者大尺度下面,就很容易产生重复感,表现不自然。

那世界产生这种不同尺度下的千变万化的原因是什么?我认为主要是在不同尺度下,会有不同的属性叠加到同一个物体上面。

比如说河边有一棵树,因为河边的水分很多,所以这棵树就获得了一个属性,就是郁郁葱葱,然后河与树作为一个整体位于某个大一些的尺度,比如山谷里面,因为山谷里阳光少,所以树需要张得很高才能受到更多阳关的照射,所以这个尺度上,树就被赋予了长得很高的属性。更大的尺度上,比如说山在某个纬度是寒带,这时候树又被赋予了针叶的属性。

所以三个不同尺度叠加,这棵树就是长得很高、郁郁葱葱,还是针叶类型的树。

这就是不同尺度属性的叠加导致的千变万化,在不同尺度下,我们也能看到画面的唯一性。为什么存在这种不同尺度的因素?在做过一些Research后我个人认为,因为这个世界是一种由分形结构而造成的一种自相似形。

什么意思呢?就是对象和周围的其他对象会组成一个结构,这个结构作为一个Group跟周围同尺寸、同尺度的对象又组成一个Group,产生一个更大的结构,以此类推。

从哲学上来讲,“存在”是一个物体最基本的属性,世界存在的方式决定了更多的属性,比如温度、湿度等等。之所以聊这么多关于世界千变万化的原因,是因为只有知道原因,我们才能知道在游戏里、CG里,怎样才能把它通过某种方法模拟出来。

通过以上的描述,我们很容易联想到在游戏里面的实现方法,比如在游戏里利用物体或定点的世界位置、世界的朝向、法线的朝向,在UE里还有全局距离场,再加上一些人为的Decal、Perinstance random材质节点,把不同尺度下的属性表达在对象上,让它产生不同的结构、摆放、密度、尺寸、材质、颜色等表现。

这里举个简单的例子,比如左边的这堆石头就是普通的CG用Tiling的贴图把它包起来,重复利用堆在一起。能看出,左边虽然堆在一起,但它缺少整体性;右边的石头,它通过各种属性结合,产生了更大的整体性。

这里用到的技术,一个是基于世界位置的UV而产生的效果,增加了一层比较潮湿的和有污渍的属性,所有在水面附近某个高度的石头,都会自动的Apply上这种pattern或者材质;另一个是Decal,这是人为可以加的;还有一个是Lightmass,编完的Lightmap会生成Precompute的AO的Mask,就可以在见光和不见光、遮蔽的地方产生不同的pattern。

上面提到的是物件的例子,现在回到刚才地形的例子。这方面我们甚至可以把不同尺度上的、具有唯一性的pattern,Cache到现在Run time的Virtual texture不同的Mip上,使得我们在中远近这些距离,都可以看到这种变化的唯一性。

比如通过材质节点的Run time virtual texture的Mip level节点,可以在不同的Mip level上定义不同的pattern。

第三个营造整体性的重点,是色调的平衡。这也是我觉得比较容易被忽略的因素,特别是在游戏开发当中。

什么是色调平衡?我给它的定义是,画面作为一个整体,它的明暗色调的连续性和统一性。具体表现就是画面看上去很细腻、层次很丰富、色调和谐统一,所有这些都是服务于内容的。

反过来就是,不平衡会死黑、过曝、缺少层次,从而产生油腻感。可能上一代引擎容易产生这样的现象,用了PBR以后稍微好一点,如果不注意还是会有。

影响的因素有很多,比如曝光、灯光,这些是内容方面,主要还有一个是ToneMapping,以及后期和白平衡。

在资源上我需要强调的一点是,画面的色调连续性、细腻感,很多是来自于资产的,因为拍电影时我们的资产是真实的世界上的物件,它的信息是无限的,但在游戏里,物件的表面是用贴图做的,特别是游戏贴图还有压缩,受到RGB少于 8Bit的信息限制,所以会导致色阶的不连续性。

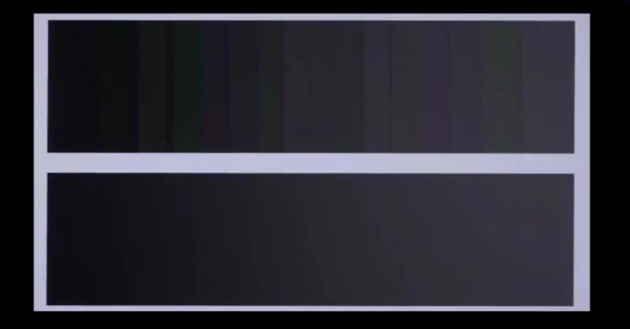

这里有两张图,上面有色阶,下面没有色阶。上面是一张0~64的渐变,下面是0~255的一个渐变,作为贴图分别导入Unreal引擎,然后连到BaseColor里面。但是下面那张图,我在材质里面除以一个4,0~255除以4基本等同于0~64,最终材质材质的表现,灰阶的范围是一样的。

但是在游戏里面,如果打上光,尤其是在特别明亮的光下、或者材质在物体的高光点附近,就会很明显地感受到这种pattern,那种Band的效果,打破连续性。

并不是建议大家都这么处理,只是用这个例子说明,资产,特别是贴图的Quality,对最终画面质感非常重要;另外我们需要想方设法充分利用贴图格式提供的bit数。

第二个对色调平衡影响比较大的就是Tone mapping。

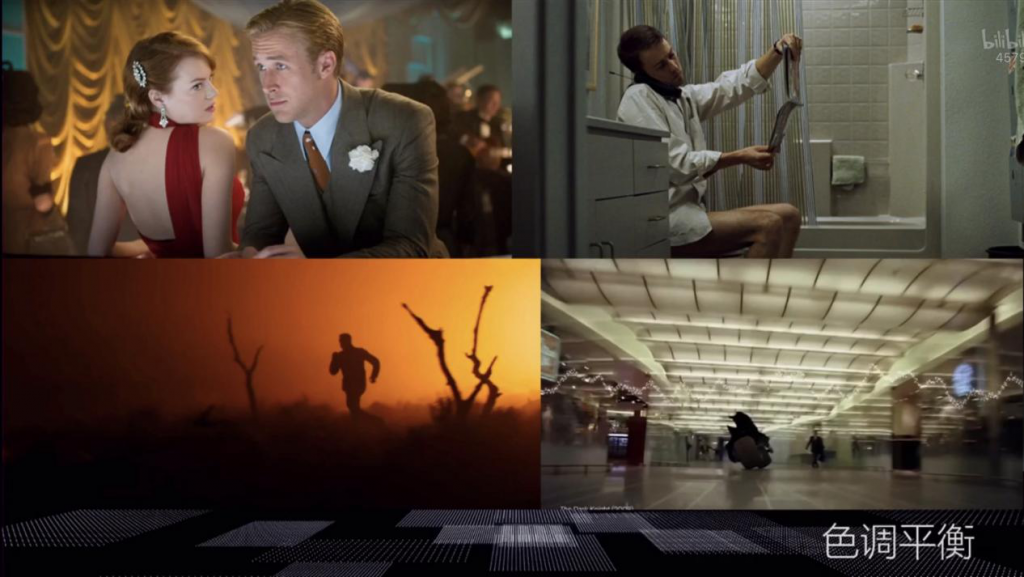

这里有两张图,上面一张是电影现场拍摄的图,下面一张是最终的,被Tone以后的图。大家先不要关注它的颜色偏差,这属于Color correction范畴,我们首先看Tone mapping。

首先是色调映射,上面那张图我们可以理解为谁在旁边用单反或者手机随手拍了一张,就是用了相机默认的Tone mapping,比如自然、高对比度等等。下面是经艺术家Tone过的一张非常细腻的图。

可以看出,下面的图把所有的灰阶都Tone在一定的范围之内,让整个画面非常平衡,没有死黑或者过曝的情况。UE里面已经有Tone mapping了,然而大部分时间大家都不会去手动调整,就像大家用单反拍出直出那种感觉,个人觉得可以在这方面做尝试。

除了Tone mapping还有Color correction,就是白平衡以及颜色的调整、偏差,这也是为了让画面更有整体感。当然,UE里面有很多设置参数可以做这样的调整,下面还有一些电影的画面,我们可以看到这些画面都非常细腻,这种整体性就来源于细腻的色调的平衡。

第四个营造整体性的重点,是品质的一致性。

什么叫品质的一致性?拍电影时,所有的东西都是一样的品质,这是因为它们真实存在决定的属性。但是在游戏里,这种品质根据贴图的大小、放的远近、缩放大小、制作精度决定的。

不一致的表现很多,比如我经常可以看到一个非常精细的角色站在一块非常粗糙的石头旁边;或者一个柱子的雕刻很细,但墙面的pattern的尺度要么不对,或者精度非常低。

就像是木桶原理,一个画面最低质量的地方决定了你整个画面的质量。所以,与其追求某个地方精度特别高,我们更希望整体保持一致的品质。

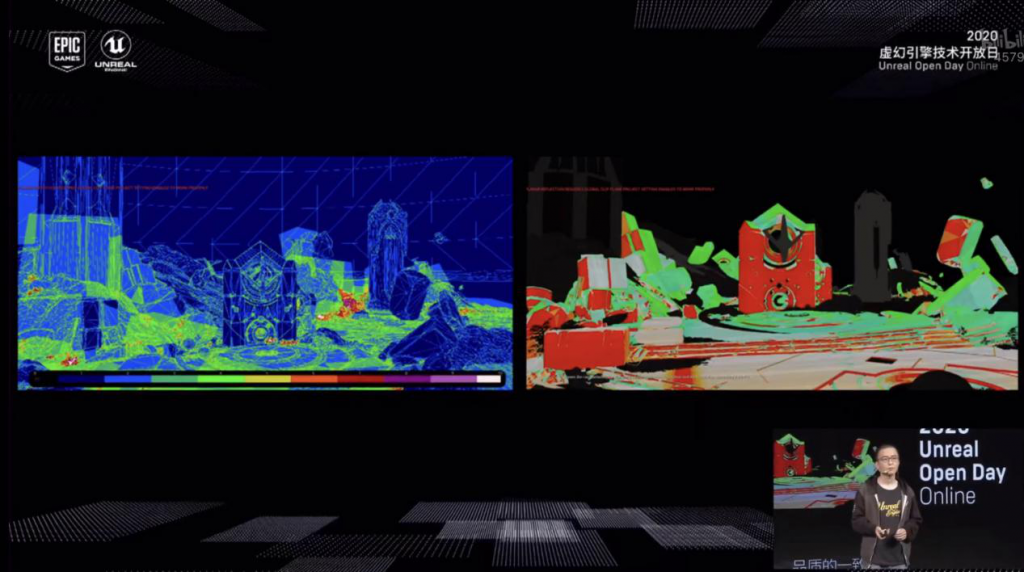

这里的两张图主要想说明怎么样才叫一致,两个方面:一个是顶点的数量,一个是贴图密度。

我们都有视图模式去判断,就是顶点的Density跟屏幕的Pixel之间的比值,顶点或者三角面密于这个像素也没有意义,如果太疏就会显得很低端,所以它会有不同呈现,给大家判断是否需要做LOD,LOD要多少面等等。

右边是一个Pixel Density来定义贴图是否需要放缩,UV是否Tiling太多次等等。这都是非常基本的功能,关键是有意识,要往这个方向去做这件事情。

第五个营造整体性的部分,是关系。

关于整体性,接下来要讲的是群组,也就是所有环境中元素的关系。关系包括很多,比如结构关系、尺度、分布、光影、天气等等。所有环境里、画面里的元素之间的关系,如果我们通过某种手段能够把它更紧密地结合在一起,它就越整体。

最直观的,比如一块石头放在地上,这块石头是不是要受到草的影响,稍微有点材质会blend上来,我相信大家都会去做这样的尝试,显而易见,这其实就是材质的关系。但我想说的关系,远远多于这个材质的关系。

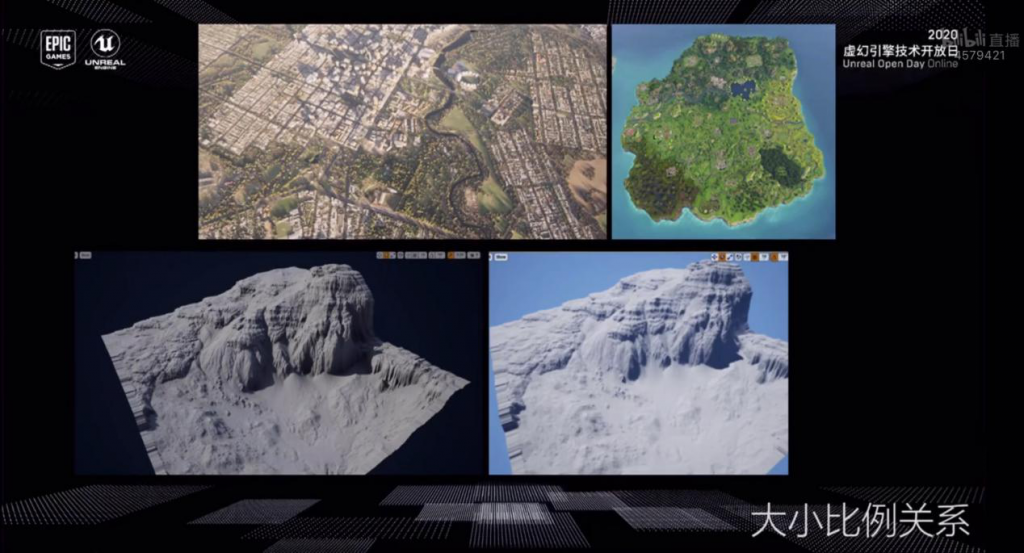

首当其冲的就是大小比例的关系。还是这张图,大家可以看到这个画面看上去很Next-Gen,或者说非常高品质,更多是因为有非常非常多的细节包含在画面里,这个细节包括Polygon的细节、贴图的细节、阴影的细节,包括微阴影、轮廓线以及小尺寸的Actor的数量等等。

这张图的上面两张,我主要想展示阴影对于画面细节的重要性,因为只有表现更多细节才有对比,表现出整个场景的宏大,细节跟大结构其实是同等重要的。

大家可能会说这样很费资源,因为有很多shadow的casting等等,这是一个方向,你可以靠作假,或者用其他方式来降低消耗,但要往这个方向努力,我觉得是没错的。

有的开发者跟我反映,我在World Machine里面做的地形非常细致,但渲染出来,放到UE里面就变成右边那张图,软软的,为什么?

这里面原因有很多,比如阴影的缺失、AO的缺失,主要是地形的Height Map,它在远处会有一个LOD,为了保留细节我们还可能会增加一层整体的normal map,这种行为也只有游戏里会有,离线渲染器不会有这种概念。所以这个mapper可能要做一些手动的sharpen处理,或者用比较sharpen的filter来做处理。

另外一个比较常见的问题就是大世界的树、植被这种Mask(半透贴),这些在远处的Mip而造成这些Mask就糊在一起,远处的树叶就糊在一起。这可能需要对Mask做一些Mip的手动sharpen处理。

另外一个就是关系分布的合理性。

所谓分布合理性就是什么地方要放什么、要放多少、要放多大,这都是有一定的物理基础的,比如一堆残垣或者一堆山上滚下来的石头,这个世界都是以指数级的趋势来分布的,而不是线性。

所以滚下来的石头可能是大的石头,比它小一级的是2块,再小一点是4块,再小就是8块,以此类推。就是要符合这个世界的规则去摆放这样的东西才能实现非常自然的分布效果,产生比较好的关系。

所以摆放物件也要符合这个世界的规则,从而产生非常自然的分布效果,也就能产生比较好的关系。

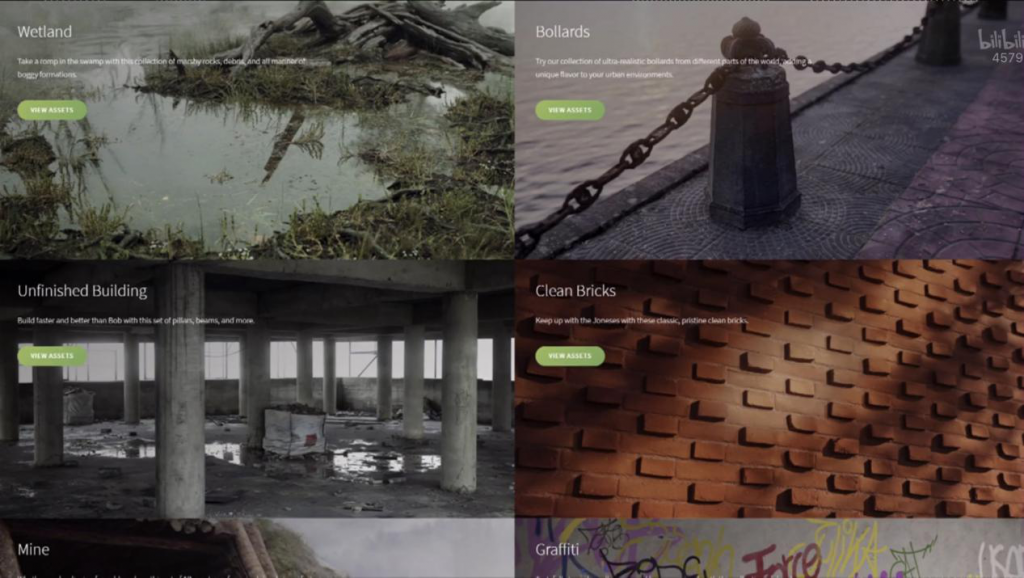

大家可以去我们的Quixel的Collection资产库,里面把同一个地点、同一个环境的资产作为一个集合放到一起,包括贴图、模型等。可以参考这些来自真实世界的摆放规则,看看什么地方放什么放多少,看上去才自然。

另一个能够把这些元素衔接起来的非常重要的就是光与影、直接光与间接光的关系、光源与光质。

比如物理世界的大晴天,太阳光跟天光的光比大概是8倍左右。

你如果在天空做成这样的氛围,但真实的光比不对,看上去就会很别扭。另外就是阴天或者多云产生的光质,简单讲就是硬光、软光,它决定了Shading的快慢,这对于情绪影响是非常大的。

光质和天空的样式也要匹配,比如你做个阴天的天空,打出来的是很硬的影子,看上去也会很不协调。所以,光是一个纽带,把各个元素衔接在一起。

这个就是材质的关系,这是一开始就提到,大家也都意识到的,可以通过全局距离场、虚拟纹理的方式把它混合到一起。

另外一个把这些放到一起的很取巧的方式就是天气。比如下雨,你把所有东西都打湿,它就自然作为一个整体了,有风的时候,只要是软软的东西都会飘。

这里有一点要注意的是,我看到很多项目,有一些元素不同步,比如有风的时候帐篷在飘,但角色身上的衣服没有飘、甚至是反方向飘的,而且飘的程度、摆动程度都不太一样。

只要同步了,整个气氛、整体感觉就很容易表现出来,这是很取巧的方法。还有一些就是人物跟环境的关系、粒子跟环境碰撞的关系,以及灯光和环境的关系,以及物理破碎关系,就不具体讲了。

二、故事营造性

上面说的都是怎么营造整体性,接下来我觉得比较容易忽视、也很重要,能够让画面提高一个层次的就是营造故事性。

我指的故事性主要是两方面,一个是叙事,第二个是人物刻画,在影视中这两点很重要。

叙事还是从Camera开始,Camera有很多镜头语言,比如说最基本的曝光,通过视角控制,通过焦距,16mm、50mm和135mm这些不一样的氛围,通过景深、通过运动方式抖动、通过镜头切换叠加、淡出淡入(fade in、fade on)等节奏来进行镜头语言叙事。

我这边截了一些视频,大家可以看一下。

注意这个镜头,在角色走进门的时候产生什么样的变化,大家可能觉得镜头拉近了是吧?其实这个镜头不是拉近了,而是焦距的变化。因为人物和门之间有一种压缩感,这种压缩感可以明显地感受到焦距比如说从16mm切换到了50mm。

这50mm的焦距在影视里是一种叙事的焦距,16mm绝对不是一个叙事的焦距,它是一个适合交互的焦距。所以在游戏玩家可控的情况下,比如说我搭上门要探索一个空间的时候,就有一种叙事的语言在里面,通过镜头把整体压缩,来表现这种语言,其实是很简单的一个逻辑。

另外就是通过镜头的震动,来表现一些危险的感觉,这也是显而易见的。

这个是前段时间很火的《黑神话:悟空》,我跟他们的美术总监也沟通了一下,接下去有好几段他们的视频,来帮助我说明一下我的想法。

这是一个镜头,叫做滑动变焦,就是在移动摄像机推进或拉远的同时,改变摄像机的焦距,让目标在画面里的比例不变。就是我拉远的时候,焦距变长,目标不变,而产生一种非常戏剧性的效果。

这里有一段故事情节的交代,就是大家可以看到镜头的晃动来体现一些非常紧张的、恐惧的一些感受,因为背景是狼人的声音。这一段表现大家可以看到,在倾斜(fit)的时候,整个摄像头它也做了个倾斜,也就是说,整个地平线在它转动的时候是斜的,而不是平的,这是一种非常动态的操作。

在游戏当中给人的体会,我当时看这个视频的时候我就觉得他们用了比较特别的表现方式来表现一些动态,这并不影响玩家的操控,但是可以让这个氛围提升。

另外就是从可控视角,或者说玩家视角到叙事视角的一个过渡。这是50mm如果拉大拉成16mm,然后又拉回50mm,反正焦距变长了,并不是简单的拉近,而是变焦的一个过程。

KENA这个游戏我也截了一些视频,它里面也有我想表达一些点。

比如说这是个刚要发招的时候,整个屏幕上下产生两条黑框,产生一种戏剧性,给人事件要触发的感觉。

除了叙事,很重要的一点还有人物的表情,但在游戏里是容易被忽视的。人物的表情,我个人觉得可以在这方面做尝试,在一些可以清晰地看见人脸的地方做一些与动作相匹配的人物表情,让玩家产生对人物和故事的认同感,完成对人物性格的一个刻画。

三、迭代效率

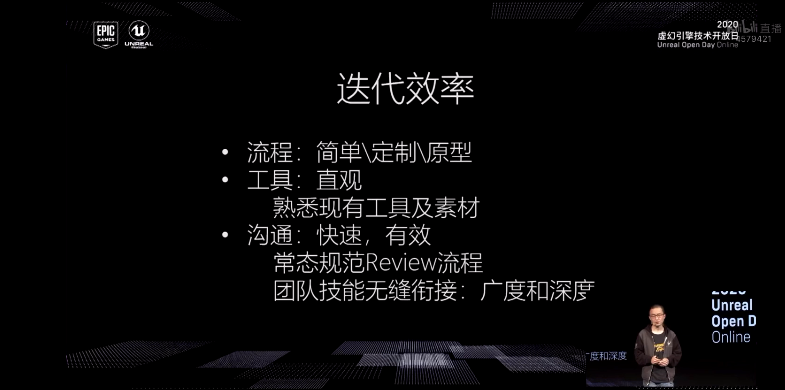

接下要讲的可能跟美术没有太大关系,但却是影响美术品质非常重要的因素。我个人觉得美术没有什么取巧的效果,都要用更多的时间去打磨和优化,你的品质就会更高,也可以说叫做完成度吧有的游戏你看到完成度比较高,它可能就有更多的时间去打磨。

说到这个打磨时间,就不得不提到迭代效率。因为同样的时间里,迭代效率高了,我能修改的次数就多了,品质、完成度就高了,这里快速提几点我个人觉得比较重要的内容。

所谓流程,是从原型当中产生的。流程非常重要的是要简单,一定要简单,没有能直接套用的流程,根据不同的团队和项目,需要简单而又有指导性,让大家愿意去做这个流程。而不是把流程只是作为一种很专业的、放在那边说我们有这么一个东西。

工具的话要直观好用,可以用一些现有的工具,比如说一些成熟的工具、一些Epic的素材。可能大家有的时候特别在意工具的功能有多强大,但是有的时候这种功能越强大,就会导致迭代的周期或者做一个修改非常地麻烦,这个肯定要平衡一下。

第三个就是我认为很重要的就是沟通的快速和有效。所谓的有效就是沟通以后就可以去执行的,而不是大家你说你的,我说我的,所以需要一个常规且规范的流程,就是谁能够定什么,有具体的一个修改的建议,怎么去修改,然后谁去执行。

另外就是沟通的快速性,这需要团队技能有一定的广度。每个人的技能有一定的广度以后,他们之间的工作就会有一个衔接,有一个技能上的重叠(overlap)。比如程序懂点美术,美术懂点程序,建模的懂点绑定,绑定的知道贴图材质怎么做,这个就不需要桥接职位来代替沟通,这会降低快速的沟通效率。

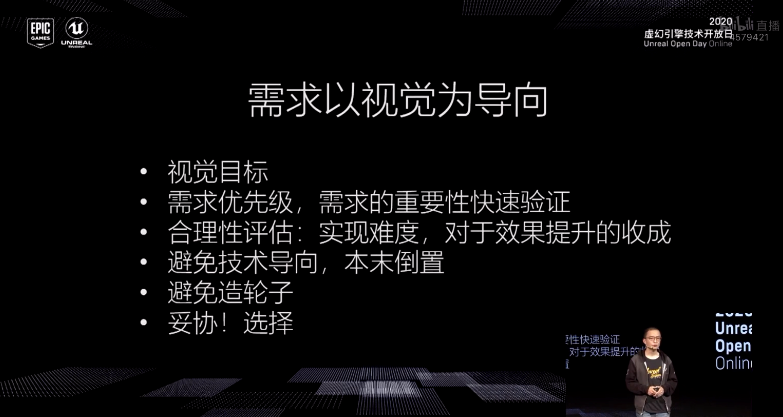

快速提一下遇到比较多的一个问题,就是没有视觉目标,还有很多视觉目标别人说了算,或者说原型做着做着改变了视觉目标。

有明确的视觉目标是非常重要的,可以用原画的形式、参考图的形式、视频的形式等各种形式都可以,甚至文字描述的形式都可以,但是一定要表述清楚,让大家知道这个目标在哪里。

另外的话,一个是需求需要以视觉为导向。我遇到过比较多的团队,提的一些需求非常技术向,真正用在实际的游戏当中对画面的提升、重要性、带来的收成,在我从一个美术的角度来看,可能并不是那么重要,但是它的开销和实现难度是非常大的。

我不确定它们是否有美术总监去评估这样的事情,但我觉得需要大家坐下来,评估一个实现难度以及它对视觉最终效果的一个重要性。当然也不排除有些技术同事非常希望能够实现自己的一些想法,这是一些自己的小心思,更加应该避免。

还有就是避免造轮子。UE有非常多的功能,经常遇到的就是费了很大劲做出来以后,发现UE有这个功能,或者实现得更好,所以做之前先要过一遍UE大概有什么功能,并不一定要很深入了解,但是至少知道它有什么。

最后一点就是要妥协,要有选择,要把事办成是一个做减法的过程,越添越多很容易让项目拖堂或者甚至导致失败。

四、设计

刚才讲了关于表现上的一些东西,是方向上或者思路上的一些东西,但是最重要的,我想放到最后的来讲的,是我个人对设计的一些看法,因为设计对于美术来说是首当其冲的。

刚才讲了关于表现上的一些东西,是方向上或者思路上的一些东西,但是最重要的,我想放到最后的来讲的,是我个人对设计的一些看法,因为设计对于美术来说是首当其冲的。

这里我想表达三点,一个是设计的灵感来源是什么,或者说针对目前的问题,比如说很多产品画面的趋同性怎么样来避免。再低一点我想表达的是我们要了解两方面的内容,一个是人文方面的文化底蕴,第二个就是自然科学方面的。

所谓文化是简单的文化标记的理解,文化标记就是我们常说的文字、书法绘画、建筑戏剧这些形式,但是在它之上还有更高的一层解读,可以追溯到传统的一些哲学和宗教的东西。

比如说儒家的仁义礼智信,它讲的就是人怎样和别人相处的一些价值观;还有所谓佛家的缘起性空,它讲的是人怎么与自己内心相处,来减除一些痛苦;还有道家的无为,无为的意思简单来说就是顺其自然……这些中国的古代哲学衍生出中庸之道、阴阳平衡、整体观、顺其自然这些思想,反映在文化标记里,比如说建筑上的对称、书法里虚实的形式,来表现出一种平衡的整体。

古代绘画有一句话叫做“外师造化,终得心源。”所谓的造化就是大自然,心源就是作者内心的感悟,这都是有传统的哲学思想在里面的,所以了解文化底蕴是创作的源泉,才能够创作出让人耳目一新的、多样的、原创的、合情合理的表达形式,而不会陷入到创作的瓶颈当中,以至于出现胡乱借鉴或者抄袭这种产能驱动的现象。

所以作为一个美术设计,我会先想去了解这个世界观,而不是想先去Google找参考图片应该长什么样。

第二点我要表达的就是要表现去传递文化的东西,一定需要高品质的载体。比如说黑悟空,在国外的论坛上引发了很大的反响,甚至引起这些玩家想要去了解西游记的整个故事,这是很好的文化传播,但是它前提是这个载体是非常高的品质,如果做得很差很low,别人就不会来买你的账。

另外第三点我想表达就是,要用别人看得懂的形式去表达出来,比如说京戏、书法、古代的水墨画,这些形式也许对于老外来说并不熟悉,但是电影、游戏这种形式目前大众都是非常能接受的,甚至包括现在的短视频,这种形式是大家看得懂的形式,也是传播文化非常好的形式。

这是关于人文方面的,然后自然科学方面我想表达的是创作的合理性、逻辑性是来自于自然科学的。

这是《外星人博物馆》视频的截图,大开脑洞展示了各种外星人的造型,比如说这个外星人生活在什么尺寸的星球上、重力有多大,重力很大它可能骨骼很健壮,重力小可能它就不需要骨骼,就像飘带一样。还有不同的太阳系会产生不同的光谱,地球的光谱产生了绿色的植被,有的是红巨星,有的是白矮星,缺少某些光谱,而产生一些紫色的、甚至偏向红色的植被等等。

我想表达的是,自然科学信息或者知识是我们创作或者设计的一个可行性、符合逻辑性的来源,所以设计重要的不是在画功,而是在画工之外的一些知识面、人文科学。

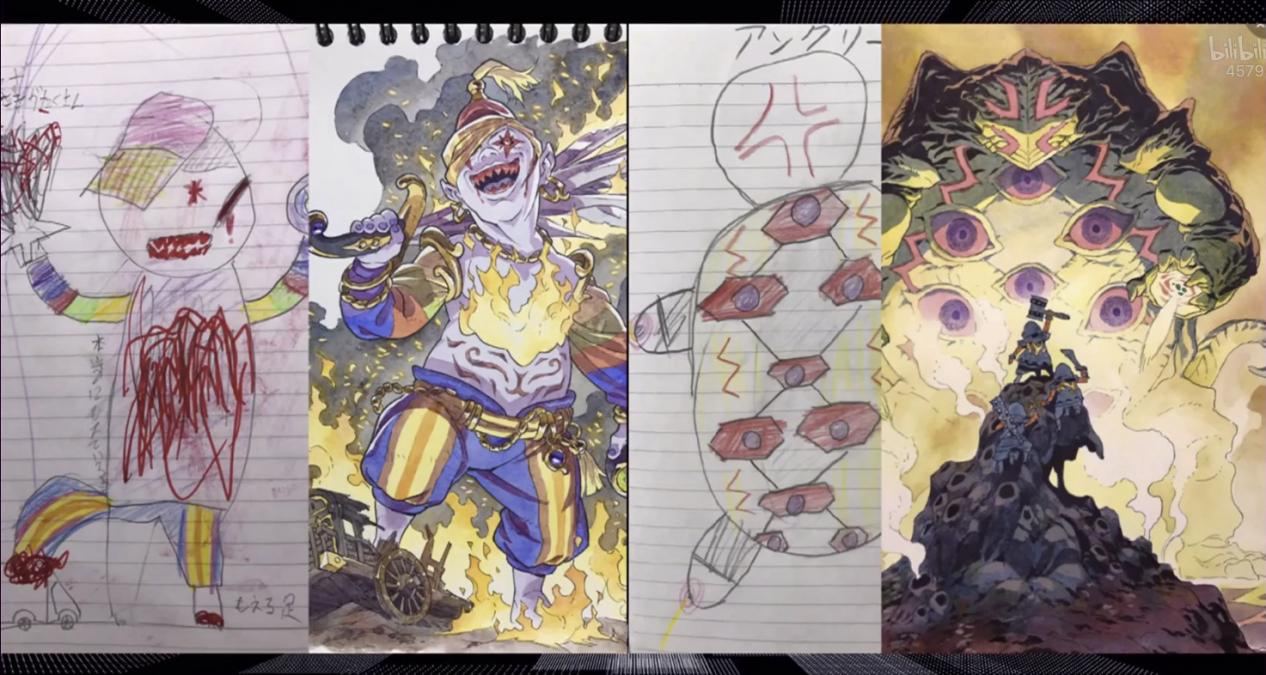

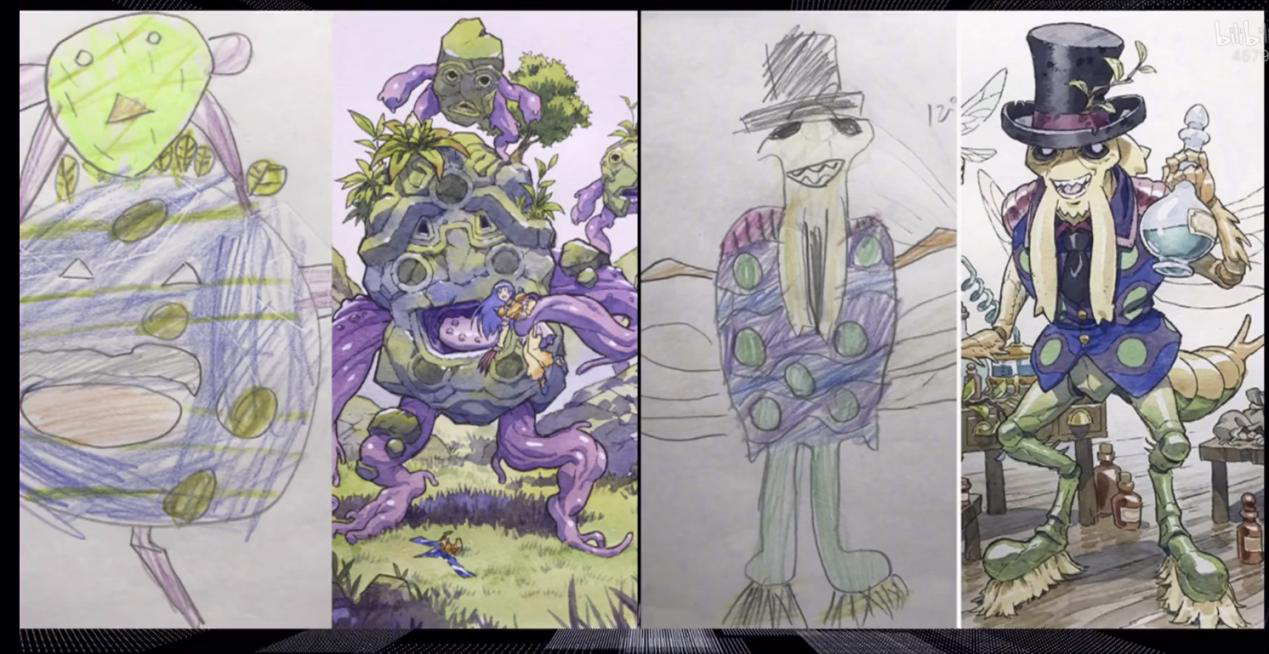

比如说这个,我很喜欢的一个法国的漫画家,叫托马斯·罗曼。左边是他一个幼儿园的儿子画的,右边是作为漫画家的他通过一些绘画的技法将其具象化。大家可以看到这些设计都很有意思,但是他的儿子并不了解这些绘画技法,这并不重要,重要的是他想表达的内容。

五、总结

这就是今天我想和大家分享的内容,大概总结一下,一个是需要营造一个整体性,整体性又很多方面;然后是怎么去通过一些方式来讲故事,表现一个故事性;再后来说了一些跟流程或者说非美术相关的一些需要注意的地方;最后的话是最重要的,设计上的我的一些自己的观点和看法,谢谢大家。